終於到了旅行最後的轉銜,不得不飛翔的重度戀家者倒數著,幾天、幾小時、再幾分鐘,就能回到她統馭的城堡,她隨心所欲滾來滾去宅到天荒地老的狗窩。

等車進站,想起我親愛的胖頭,覺得開心,也覺得累。那是另一個身份,另一份工作,少有回饋與互動,是座訓練信心與耐心的牢籠。

等候的人幾乎都在滑手機,只有我東張西望。其實也沒什麼好看的,畢竟這車站哪一列車廂處有電梯、手扶梯我都熟透,要臨時扮演站務人員應當也綽綽有餘。

站在月台,我想起你。你與你的城離這個月台很近,我對那城的記憶總是雨天。

雨天裡,一個女人開車載孩子去醫院復健的路上與小貨車擦撞,後車廂的玻璃全碎。孩子在汽車座椅裡沈沈睡著,小貨車連檢查都不必地徜徉而去。女人站在路邊不知所措,沒出過車禍不熟悉SOP,城裡沒有親人,丈夫常在遠方。

所以她打電話給你。電話裡,你指示流程,保險公司、警察局,有沒有受傷?要不要去載你們?

女人說不用,車還能開,我可以自己來,我只是需要有人告訴我該怎麼辦。

她是你妻子的朋友,與溫柔安靜的妻相較,女人簡直是隻母老虎。朋友們第一次聚餐,她因為送來的飯是冷的,請大家先不要開動,央求侍者換一鍋熱飯來。

於是你對這女人的第一印象是難搞的奧客。多年以後,你提及那次晚餐與對女人的觀感,她睜大眼睛急欲辯解,你揮手制止:

「真正認識妳之後,我知道我錯了。跟妳在一起很安全,我們全都可以放鬆,因為妳會照顧大家。」

「知道就好!」女人瞪了你一眼,一臉你人在福中不知福的模樣。

但女人自不量力,是誰照顧誰只有天知道。孩子病了,女人隻身;孩子又病了,女人還是隻身。怎麼有這麼容易生病的孩子、和這麼孤單的女人?你與妻子,成為她每到盡頭時尋求幫助的對象。

最終,送她和孩子到這車站的,也是你與妻子。

票買好了,該說再見。女人與妻子擁抱,兩個人都流淚。她轉向你,你拍拍她的肩膀,不知道該說什麼。她低頭說了謝謝,就推著娃娃車往月台走去。

站在女人離開的月台,我傳簡訊向你們問好。想起不久前,在一個認識新朋友的場合裡,對方自認已經非常清楚我是誰,因為:「妳把自己的事都寫出來給大家看!」

又是一位以為讀過錫安媽媽就全然了解我的人。寫出來的是我願意給你看的,不願意的部分你則永遠不會知道。即使我從不否認起初的動機是為了讓親人知道兒子病況、進化為心情日記,聽到這樣的評論,我依然會有停筆的衝動。

我該如何脫離窺探、期待與評價?在所有沈重的義務與責任中,寫作之於我,原本是一件最自由最愉悅的事。

群組裡,你們馬上就回覆了:「什麼時候來看我們?」

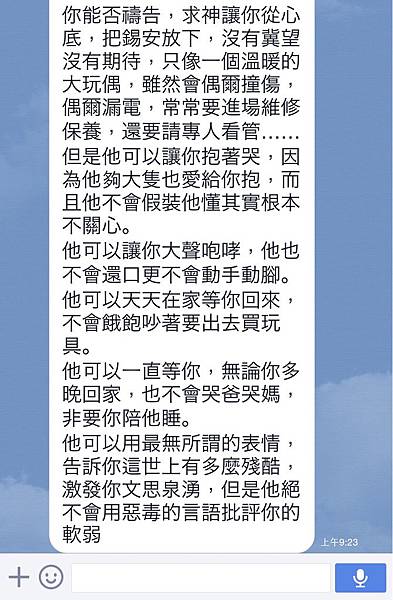

我想起你曾傳給我一則長長的簡訊,收到時我很吃驚,因為你一向討厭打字。大概是看不下去難搞的女人居然可以如此喪志吧!你不得不使用殘破的中打與僵硬的手指。

幾個人互相更新近況,七嘴八舌:「下次飛機若再誤點到半夜,我們可以到機場陪妳。」

我笑了,ㄧ陣強風湧入,車正要進站。簡短的回了XXOO,下次見,親愛的大家。

傷心的月台,如今是溫暖的回憶。所以我繼續寫,不是因為敢把自己攤在陽光下,我絕對沒有這麼完美;也不為成為眾人的鼓勵,我不可能這麼偉大。只是因為在黑暗中,我曾遇見光,我是如此膽小又容易緊張,必須寫下每次的領悟與相會,好在下一次黑暗撲來時提醒自己,盡頭沒有那麼遠,而我的身邊,有光。

留言列表

留言列表